こんにちは。いたみけいこ(@keiko_itami)です。

色彩検定1級2次の基礎知識について解説をしています。

今回は

●配色の基本的な技法

- アクセントカラー

- セパレーション

- グラデーション

についてのご説明をします。

配色の基本的な技法

アクセントカラー

小さい面積で配色全体を引き締めるための色を「アクセントカラー」といいます。

アクセントカラーは配色がまとまりすぎて単調で平凡になってしまったようなときに変化を与えたり強調して、全体の印象を強くするのに効果的な方法です。

配色構成の面積配分と役割

配色の美しさを決めるのは統一と変化のバランスです。

バランスの良い配色は構成している色の面積配分が重要となります。

配色構成は以下の3つに分けられます。

・ベースカラー

・アソートカラー

・アクセントカラー

・アソートカラー

・アクセントカラー

です。

アクセントカラーと一緒に構成される2つの色についても合わせておさらいしましょう。

ベースカラー

基調色。

一番面積が広い。

一般的には個性が強くない色が適している。

アソートカラー

配合色。

ベースカラーの次に面積が大きいので、基調色と調和させるのか対比させるのかによって印象が変わる。

一般的には落ち着きのある色が多く使われる。

アクセントカラー

強調色。

変化をつける色で、小面積の部分に使う。

比較的はっきりとした色を使うことにより引き締めや活気づけたり、個性的な印象を付加することができる。

アクセントカラーには、ベースカラーやアソートカラーと対照的な色相やトーンの色を用いるのが効果的です。

特に明度差が大きい高彩度の色を使うと色の違いがはっきりとして、その効果がより明確になります。

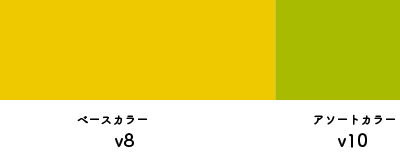

配色例

同一トーンの類似色相配色なのでぼやっとした印象です。

こちらにアクセントカラーを足してみましょう・・・

同一トーンのスプリットコンプリメンタリー(分裂補色配色)でまとめてみました。

同一トーン配色なので、vトーンのイメージ(さえた、鮮やかな、派手な、目立つ、いきいきした)を強く出しつつ、補色で変化を与えますが、明瞭性の原理により調和します。

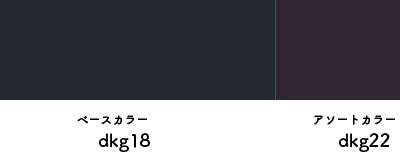

もう一つは明度差が最もある組み合わせで作ってみましょう。

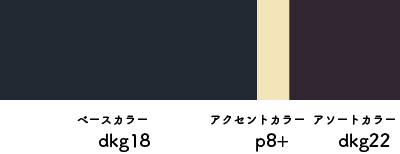

どちらもdkgトーンで暗く、印象に残りにくい配色です。

この2色と最も明度差のある色をアクセントカラーとして配色してみると・・・

dkgで重い男性的なイメージを残しつつも、なかなかまとまりのある配色になったんじゃないでしょうか。

セパレーション

純色の補色どうしを組み合わせたときなど、配色が強烈すぎて見苦しいときや(補色対比によるハレーションを起こしているとき)、

逆にそれぞれの色がはっきりとせず配色がぼやけて見えるようなときに、

境界部分に色を加えることで仲をとりもって調和を得る方法をセパレーションといいます。

セパレーションで分離することにより、コントラスト感を調節する働きがあり、

配色が強烈すぎる場合にはそれを和らげ、

逆に配色が弱すぎる場合にはそれを引き締める効果があります。

セパレーションで使われる色は、配色の補助色であって、他の色を引きたてるための色であることがアクセントカラーとの違いです。

そのため、

白や灰色、黒などの無彩色がよく使われ、他にはdkgなどの低彩度色が使われます。アクセントカラーと同様に明度差のある色を使うことがポイントとなります。

こんなマークがあったとします。

色が近いので少しぼやけた印象を受けますね。

マークか背景の色を変えれば済む話ではありますが、それが何らかの状況でできないと仮定して。

色が近いので少しぼやけた印象を受けますね。

マークか背景の色を変えれば済む話ではありますが、それが何らかの状況でできないと仮定して。

引き立たせるためにセパレーションを入れてみます。

こんな風にすれば解決ですね。

グラデーション

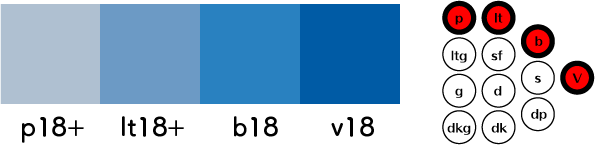

色を段階的にリズミカルに変化させながら配列した多色配色のことをグラデーションといいます。

グラデーションを作るには、色相・明度・彩度・トーンを規則的に選択する必要があります。

グラデーションは実生活でも聞き馴染みのある言葉なので、なんとなくはわかるかとは思いますが、

トーンの区分図と一緒にご確認ください。

いくつかパターンがあります。

配色例

色相のグラデーション

色相を規則的に選択して作っていきます。1〜3程度の色相差が適切です。

トーンは同一トーンで作ります。

高彩度トーンのほうが効果があります。

トーンのグラデーション

トーン区分図で縦の関係になります。

彩度は無関係なので、有彩色だけでなく無彩色で作ることも可能です。

明度のグラデーションということもあります。

トーンのグラデーション

色相は同一色相で。

色相は同一色相で。

純色と明清色、もしくは純色と暗清色の配色が効果的。

トーンのグラデーションの中でも、明度・彩度のグラデーションになります。

それぞれ特徴を頭に入れて、問題集を解いていきましょう。

次回は

ナチュラルハーモニー、コンプレックスハーモニー、ドミナント

など自然の秩序からの色彩調和についてご説明します。

コメント